行動経済学と老前整理 ④

台風がダブルで来るなんて!そして午後から高校野球も決勝。大阪にいても私は雑草軍団を応援します。

前回、マッテオ・モッテルーニの『経済は感情で動く』を読んで、漠然と私が探していた答えが見つかるのではないかと思った事を書きました。

この後、当時出ていた行動経済学の本を少しずつ読みました。(出版物が今ほど多くなかった)

その頃は、断片的な知識で「保有効果」など、1つ1つの理論と具体例を読んで、なるほど、と思うけれど全体像はよくわかりませんでした。(理解力の不足)

これが素人の独学の悲しさです。学問としてなら系統的に学ぶでしょうが、私の場合

手探りですから、行き当たりばったりです。(だから不合理)

話を戻して「保有効果」についてです。

「保有効果=自分が保有している物により高い価値を見出す傾向。物だけでなく、権力や利権、地位などにもみられる。保有効果が強いとそうしたものがなかなか捨てられなくなる。また、捨てることは損失ととらえられる。そのために損失回避性が働いて、捨てた時のダメージを重く考えてしまう。こうなると保有しているものはさらに捨てられなくなる。」 (ハワード・S・ダンフォード『不合理な地球人』より)

どうやら「ものが捨てられない」のもこのあたりが関係しているということは読めばなんとなくわかると思います。また権力や利権のくだりも、そうだと思われませんか。

しかしこれだけで、整理や片付けは保有効果で…とは言えません。

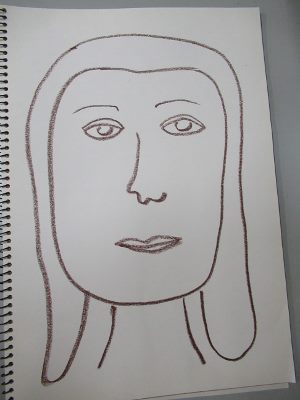

なぜなら、これは行動経済学の一部だからです。例えると、鼻の写真を見て、鼻筋の通った美しい鼻、次は大きすぎず少し厚めだけど形の良い唇、眼は二重でパッチリと、各部分は知っている。ではそれが顔になるとどういう顔になるのかが問題ですね。

どういう顔になるか、想像してみてください。

ではでは、これはどうだ!

パーツを集めてこんな顔になったらどうでしょう?

(私が描いてみました。絵の才能がないのはすぐわかる)

つまり、私にはまだパーツを集めてどうなるのか全体像がわかりませんでした。

今日はここまで。

(「行動経済学と老前整理」をまとめて読みたい場合は 画面左の ジャンルで「行動経済学と老前整理」をクリックするとすべてご覧いただけます)