先日,地域貢献型の事業をたちあげる・たちあげたい・経営している方むけのセミナーで話す機会があった.

2005年ごろの兵庫県では,毎週のように,どこかで同じような講座があったけど,いわれてみるとここ10年くらいは,殆どみかけなくなった.

「そもそも・・・」な質問を受けたので,起業するときの法人選択と一緒に,資料をまとめてみた.

NPOのそもそも

「社会課題には無償対応,社会貢献資金は自力で儲ける」

がNPOの大原則.

法人税法上の非課税を選択している時点で,NPOではない

ビジネスで儲けて,社会課題へ還元するという意思がないフェイクNPOである.

CSRの方が,レベルが高い.

ただし,社会福祉関連の政府市場(高齢者福祉,介護,障がい者福祉,保育,教育ほか)で事業展開している場合は,別世界になる.

それゆえ,特定非営利活動法人(NPO法人)などの非営利系組織は,

「利益率が高いビジネスを実現し,社会貢献・社会課題対応に必要な資金を儲けなければならない」

NPOって,儲けてはダメで,ボランティアなんでしょ,という誤解通念は,

25年以上前から,誤解されたまま.

継続寄附を主な収入源として事業を組む勘違い

時代にあわないし,そもそも日本にあわない.

寄附には世界標準として10%ルールがある.

寄附金のうち10%は組織の運営費として使用できるが,残りの90%は社会課題の現場に届けて当然というもの.

例えば,日本のクラウドファンディングは,プラットフォーム運営者に20~25%ピンハネされ,

支援先の組織の日常運営費に20%がきえるとすると,

社会課題の現場には60%以下しか届かない.

端的に寄附金中抜きビジネスである.

世界標準からは,ビジネスモデルの段階で,破綻している.

寄附を受けるには,「相応の代表者たちの能力」と「極めて明確な社会課題」の両方が揃っている必要がある.

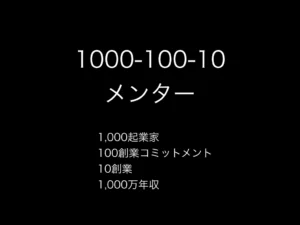

1000-100-10人材の要件は必須条件である.

西日本で5人くらいしかいない.

「社会課題には無償対応,社会貢献資金は自力で儲ける」

「継続寄附を主な収入源として事業を組む勘違い」

をあわせて,合理的に解釈すると,

寄附に値する能力十分なNPO経営者は,社会貢献資金を自力で儲ける選択をしている.

したがって,寄附を前提とするNPOは三下・三流以下と解釈できる.

つまり,そもそも寄附に値しないレベル.

行政の下請け業者になりたい

日本では,行政の下請け業者になって既得権を獲得することが,NPOの目標・目的になっている人たちが多い.

最初からそうなのか,事業を継続していくなかで選択肢がなかったのか.

NPO発祥の地ともいえる兵庫県では,当初,協働相手・パートナーシップという建前のなかで,NPO基盤整備がはじまった.

しかしながら,指定管理者制度の導入で,NPOの一定数が,指定管理の毒に侵された.

その後,就業困難者・若年失業者・ひきこもり支援の下請けが流行った.

この毒は,なかなかの猛毒.

さらに,駐輪場管理や公園管理などの下請け業務にも進出.

もう闇魔術級の毒.アニメの世界でしか解毒できない.

人類社会の当たり前のことで,

MLBの選手になりたい人は,ソフトボールチームで練習することはないし,

ソフトボールチームのコーチがMLB選手のコーチをできると言っても,だれも信じない.

同じ理屈で,

年収300万円未満のNPOスタッフが,将来の再就職を支援しますと自己主張したところで,

300万円未満の仕事しかみつけることはできないし,常識的に考えれば,本気で再就職したい人はNPOには相談しない.

※Indeed求人情報ベース

NPO法人職員

月給 17万円~23万円程度(年収換算で約204万~276万円程度)

人類社会に,トンビが鷹を育てる,という奇跡は,奇跡の確率(1/10000くらい)でしか存在しない.

さらに状況が深刻なのは,Social Startupの相談を,その辺のNPOにしてしまう人たちだ.

起業するときに,300万円しか稼げない人(それも行政の下請け業務での300万円だから実際には50万円くらいの能力しかない人)に,起業の相談をすることが,どれだけおバカなことか理解できないみたいだ.

その時点で起業家の資質が無い.

ボランティア団体を立ち上げたい,とか,行政の下請けをしたい場合は別.

同じ理屈で,商工会とか商工会議所に相談にいく人も,なかなかキビシイ.

シードマネーを探しに行くとか,商談相手の紹介依頼などが目的ならまだ合理的だが,

起業のビジネスプランを相談して,かつ,商工会議所スタッフのアドバイスを真に受けてしまう人は,

起業はあきらめたほうがよい.

公的機関のサラリーマンのアドバイスなんて,99.8%的外れだ.

理由は単純,起業したことも経営したこともない人たちだからだ.

社会貢献

社会貢献や社会課題に取り組みたい場合,経費処理の選択肢が増える点で法人の方が有利だけど,

法人格によって実現可能な社会貢献に差はない.

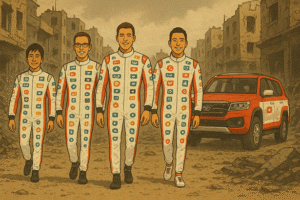

国境なき医師団を株式会社で事業展開できるか?

答えはできる.

F1パイロットのようなスポンサーロゴを全身に貼り付けたユニフォームで作業すればよい.国境なき医師団でできるなら,すべてのNPOの事業を株式会社でも実施できる.

以上,Social Startup創業時の法人選択をまとめてみた.

寄附金を受け取る選択肢を残したいのなら,一般社団法人

寄附金不要なら株式会社の方が合理的.

行政の下請け目指すなら,認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)の方向でもよいが,発想としては平成の負の遺産である.

上記の通り,NPOの基本を無視した存在だから.

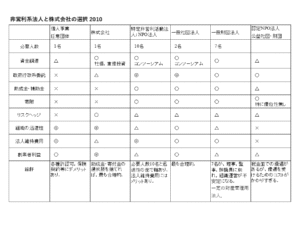

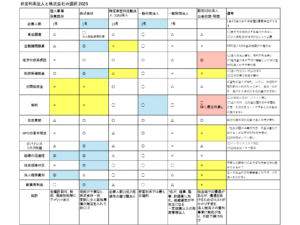

参考までに2010年ごろの法人選択資料を掲載する.

社会として非営利系法人に期待がのこっていた時代,と言えるかもしれない.