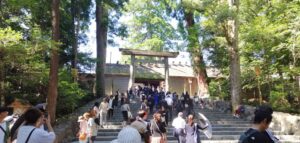

内宮は過去何度も参拝したことがあるのですが、外宮は一度もありませんでしたので、6月28日(土)八尾市倫理法人会主催の「伊勢神宮 正式参拝」に参加させていただきました。

外宮内宮双方で現地ガイドさん(伊勢修養団の方)が付いてくださり、知らないことをたくさん教えていただき、多次元において【神宮】というものの理解が進みました。

例えば、内宮にある「曲成(きょくせい)」した杉の木のところでのガイドは・・・

この木は、何らかの理由で過度のストレスがかかり、「なにくそ~」と、倒れないように頑張って、くねっと曲がりながら成長し(木の表面がまっすぐ天に伸びてなくてS字になっている)、現在非常に強靭な木になって生きている。特に最近の若い子は(精神的に)弱い子が多いので、若い子にはいつもここでこの杉の生き様についてお話しています・・・とのことでした。

同じく内宮にある「さざれ石」もすてきでした。国家・君が代の“千代に八千代に・・・”を具現化した、素晴らしい生き方を表現してくれています。

にしましても、ここのさざれ石は、「俺はさざれ石だ!」とアピールする・知らしめるものは何も無く、ひっそりと置かれて、その場所に溶け込み調和していました。

大正天皇御手植えの松にも、何も書かれておらず、ちょっとした柵があるだけでした。ただ、庭師の方が剪定(枝を切る)する訳にも行かないようで、立派な枝が縦横無尽に生えておりました。

伊勢神宮では、その歴史やスタンス的に【個】というものを前面に出すことは無く、式年遷宮などで寄付をされた方のお名前も一切公表しないようになっているとのことでした。

あと、最近私は我が家の庭木の剪定(庭の維持管理)もしていますので・・・自然林に見せかけて、実は人の手がちゃんと加わっていて、自然と調和しながら適正な剪定などの管理が成されているからこそ、心地よい風/気の流れが境内には常にあって、参拝している私たちも心地良いのだと観じました。

うっそうと茂った森のような場所も、美しいまだら模様を描いた、木漏れ日が差込んでいました。私の家の庭も神宮のような次元まで高めたいと、さらなる剪定管理に勤しみたいなと思いました(笑)。

さらに「式年遷宮」という、20年に一度、何から何まで作り変えるということの素晴らしさも再認識いたしました。

悠久の歴史の中で、いろんなことが同時多発で起こりつつ、試行錯誤しながらあれやこれやと変化・進化し続けてきた神宮。

「繰り返すこと」によって、限りあるものを、【永遠】なるものにする・・・途切れずに続くことの尊さ、いつも古くて新しい・・・それが神宮の姿、日本の心【大和心】なのかも知れませんね。

さいごに、私の個人的な解釈ですが・・・

私たちが今生きている/燃やしている生命そのもの根源である太陽神(天照大御神)が内宮にお祭りされていて、我々が人間として生きるため(生命の継続のため)に必要な衣・食・住や産業(人間としての働き全般)を司る神が、外宮にお祭りされている豊受大御神なのかなぁ~と、この日、この地にお伺いさせていただき、なんとなくの空気感として観じることができました。たとえ、オギャー!とこの世に生まれ出たとしても、衣食住や自他の各種【働き】がないと、生きていけませんからね。

天照大御神のご利益は、望むもの・願うものでなく、既に与えらえているものなんだそうです。

私たちには「生命」という、燃え盛る太陽のようなものを持っているからこそ、生きている/生かされ続けられているので、個人的且つ具体的なお願いごとはしない方がいいのも頷けます。

こんな感じで、内宮と外宮を同じ日に参拝出来たのは非常に有意義でした。

これからも、「今、ここにあること」に対しての報恩感謝の念を深めつつ、日本並びに世界の弥栄を祈りつつ、それに向けての各種活動を積み重ねて参ります(=人=)☆