(%雨%) 今はもう雨です。

東京・下北沢で「せたがや自治政策研究所主催シンポジウム」が本日午後に行われ、先日の「古郷せたがやと地球温暖化」セミナーや7/21(月、海の日)の「地域風景資産探訪とマップ作り」オリエンテーション・説明会のこともあり、参加して来ました。

基調講演は、「温暖化防止に向けた国際的潮流と我が国が歩むべき道程」と題して、政府政策提言もされている末吉竹次郎氏。氏は、学生時代に世田谷に住み、又銀行マン時代には区内で支店長をしておられていたこともあるとの由。地球温暖化問題で、欧米ではビジネス社会の意識変化が起きており、低炭素社会に向けてCO2を出すことは悪で、CO2削減することは良いことであると言うCO2基準が登場しているようです。企業・ビジネスだけでなく、行政・市民の3者協働体制が必要で、アメリカ先住民の言葉「最後の木が枯れ、最後の川が毒され、最後の魚を獲った時、人はお金は食べられないことに気づく」で講演を閉められました。銀行マン出身らしいお考えをお聞きしたように思えました。

(%ノート%)基調講演後のシンポジウムでは、「『地球』の課題を『地域』の課題として捉えるために」と題して行われ、2、3月に行なわれた北沢総合支所の「区民講座・地球温暖化を考える」企画会議での意見が生きているのかと思われるものでした。右写真は、ビデオ撮影などの収録が禁止された(??)このシンポジウムの閉会挨拶(区政策経営部部長)時の様子です。将来的なせたがやのビジョンは、歴史認識に基づき、地域での協働によるマップ作りなども挙げられていたように記憶します。

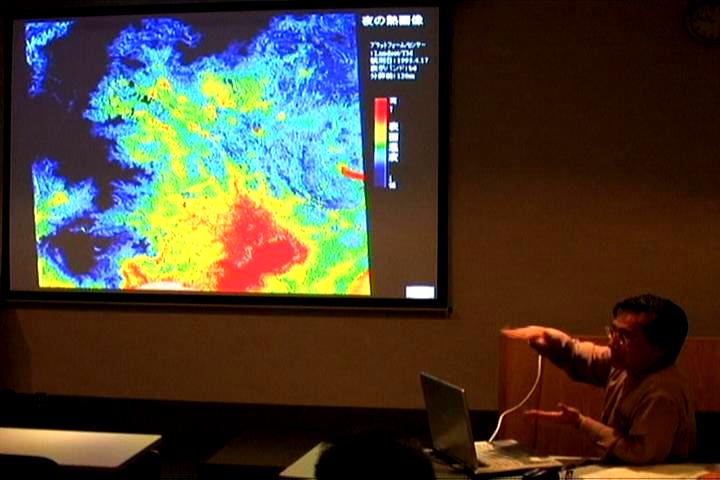

(%緑点%)右映像は、6/15(日)に行われた古郷せたがやヴィジョン研究会のセミナーでの梅干野(ホヤノ)先生講演風景。東京周辺の夜の熱画像を説明されています。都心部は東京湾と同じように、夜になっても赤くなっており、ヒートアイランドの様子が示されました。地球温暖化シミュレーションでは、地球の平均気温が1.7〜4.4度今世紀末までに上昇し、今後の気候変動が心配されていますが、東京は高度経済成長期以降既に、ビルの空調・クーラー、車排気などで数度の気温上昇が起きているのです。地球温暖化とヒートアイランドのメカニズムは違っていますが、対策を考える上で共通する部分も少なくないと考えられます。

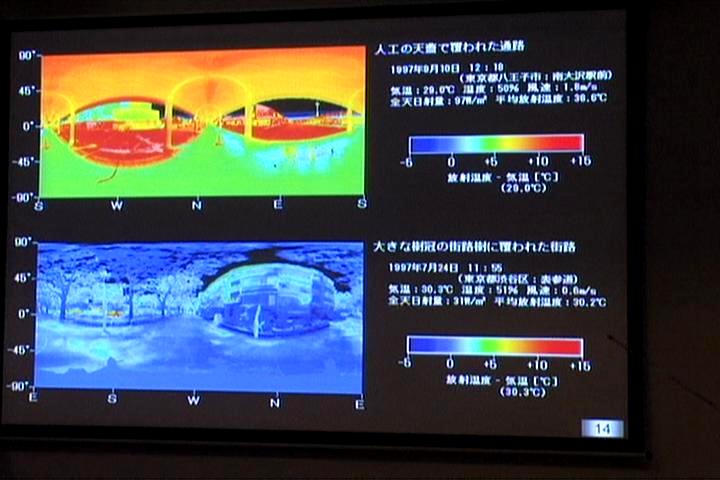

(%緑点%)右映像は講演の中でのスライドで、渋谷・表参道の一画の事例で、効果的な樹木を配置して地域温暖化対策がなされています。

本日のシンポジウムでは、世田谷・経堂の環境共生型コーポラティブ住宅の事例で、250年樹齢のケヤキの木の移植の話しがありました。土地所有者・大家の想いと数家族が、共同でみどりを守り増やすコーポラティブハウスを建てられたようで、涼しい快適な住環境は地域にも貢献しているようです。喜多見にお住まいの梅干野先生は、住宅を持たれる時の決め手は隣りのケヤキの大木でしたが、10年前に一日で切り倒されてしまったことを非常に残念に思ったそうですが、このような例は区内でもたくさんあったものと思われます。当時の経済(金)優先の社会が古いせたがやの良さをかなり犠牲にして地域発展(?)してきたのかも知れません。

古郷せたがやの良さは、地域風景資産として選ばれた場所と密接に関係しているものがあります。地形や歴史的背景と共に、次世代にも引き継いで行くべきものなのでしょう。